少子高齢化、人口減少に伴う安定成長時代の地域活性化は、

内発型の地域協働型地域づくりの実践が求められています。

富山大学は、大学が中核的な役割を担った地域協働型地域づくりを実践します。

われわれが暮らす地域には、生態、生活、文化のそれぞれの基本となる循環系単位空間(バイオリージョン)が存在し、これを活用した「サスティナビリティ学」の構築が始まっています。

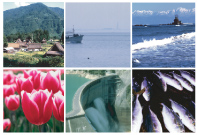

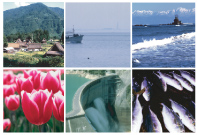

「とやま」においても、環日本海で競争優位な循環系(高度差4000)が存在しています。そこで、富山大学では、我が国でもっとも先んじた地域協働型地域づくりを実践する「高度差4000」マイスター人材育成を進めます。

水平方向わずか100Kmにある、高さ3000mの立山連峰から深海1000mの富山湾までの高度差4000mを超える流域圏が、自然の恵みや生活基盤を育み、豊かな暮らしを実践してきました。

また、高度差4000が引き起こす自然の驚異にも立ち向かってきました。

私たちは、高度差4000の循環系の姿を全て解明しているわけではありません。未開の恵み、未発見の驚異が潜在しています。

豊かな暮らしの代償として、環境負荷の増大、超少子高齢化に伴う里山の荒廃などにより高度差4000のサスティナブルな生産システムが危機にさらされています。